[結論] 植物では、気温や降水量に応じてライフサイクルや形態、生理機能を変化させられる種、動物では適した環境に移動することができ、雑食性・恒温性など気候条件に左右されない特徴をもつ種が気候変動に強い。また、生態系としては、気温などのライフサイクルのシグナルが共通していることで相互作用を維持できること、あるいは多様性があり、気候変動に対応できる可能性が高いことが気候変動に強い特徴である。

2024年12月24日火曜日

2024年12月19日木曜日

大学生物の教科書 第5巻 生態学 第26章 生態学的群落(コミュニティ)

[議題] 種の豊かさと種の均等度の程度の高低で群落の特徴を考える

[結論] 種の均等度は人間の介入や外来種の侵入によって低下し、種の豊かさはエネルギー入力の変化や第一生産者の量に大きな影響を受ける。また、島の生物種の豊かさは面積と隔離度に依存し、大陸から遠い島ほど定着速度が低く種の豊かさの平衡点も低くなる。

2024年12月12日木曜日

大学生物の教科書 第5巻 生態学 第25章 生物種間相互作用の生態学的・進化論的意義

[議題] 外来種の攻撃に対抗しやすい防御メカニズムは?

[結論] 外来種の攻撃、特に捕食に絞って、それに対抗しやすい防御メカニズムについて考えた。具体的なものとして、毒や擬態などが挙げられた。また、ある種に対する特異的な防御よりも、様々な種に対して汎用性の高い防御の方が有効であると考えた。そのような汎用性には、持っている防御手段の種類や、環境における元々の捕食者の多様性が関係していると考えた。

2024年12月6日金曜日

大学生物の教科書 第5巻 生態学 第24章 個体群

[議題] 無限成長はどのような利点をもたらすのか

[結論] 無限成長により大きくなり続けると雌魚はより多くの卵を産むことができる。また、大きな雌魚は油球システムが安定し、卵の生存確率が高くなる。これらのメリットを魚が享受できる理由についても考察した。結果、魚はエネルギーを成長に回しやすいこと、生殖が相手の大きさに依存しないことが挙げられた。

2024年11月27日水曜日

大学生物の教科書 第5巻 生態学 第23章 環境における生物

2024年11月19日火曜日

大学生物の教科書 第4巻 進化生物学 第22章 動物の進化と多様性

[議題] ヒトの脳のサイズの増加が鈍化しているのはなぜか

[結論]脳のサイズの増加が鈍化している要因として、脳のサイズ増大に伴うコストの問題や、ある閾値以上の脳サイズではさらなる生存上のメリットが得られないことが推察される。また、社会性を身に着けたことや、言語や絵画が出現したことにより、個体の記憶にかかる負担が減り結果的に脳のサイズを増加させる必要がなくなったことも原因として考えられる。

2024年11月13日水曜日

大学生物の教科書 第4巻 進化生物学 第21章 地球上における生命の歴史

[議題] 酸素濃度が高いと大きな体を維持できるメカニズムは? [結論] 体表から酸素を取り込む爬虫類や昆虫において、体が大きく表面積/体積の比率が小さい場合、十分な酸素を得にくくなるが、酸素濃度が高い時、その分十分な酸素を得ることができるようになるため、大型の爬虫類・昆虫もその体を維持できるようになる。

2024年11月6日水曜日

大学生物の教科書 第4巻 進化生物学 第20章 種文化

[議題]バインディン遺伝子が急速に進化するのはなぜか?

[結論] バインディンタンパク質が同種の卵子に特異的に結びつくため、生殖隔離が大きく、ウニの生殖システム上、変異卵子がそれに対応する変異精子と結ばれる確率が高いため、進化のスピードが速いと考えられた。また一つの仮説として、種内でそれぞれが交わると致死になるような変異分岐が起きた際に、バインディン遺伝子の進化が早い個体がその分岐に対応したため、現在いるウニのバインディン遺伝子の進化が早いとも推察された。

2024年10月30日水曜日

大学生物の教科書 第4巻 進化生物学 第19章 系統樹の復元とその利用

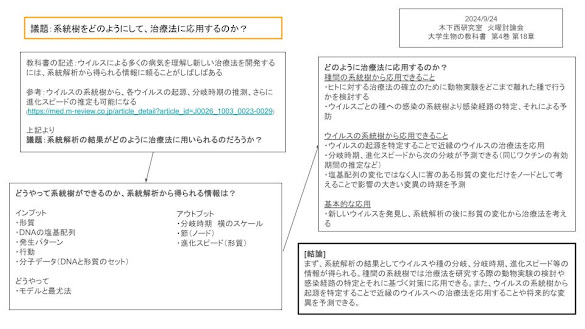

[議題] 系統樹をどのようにして、治療法に応用するのか?

2024年10月16日水曜日

大学生物の教科書 第4巻 進化生物学 第18章 進化のメカニズム

2024年10月10日木曜日

新・大学生物の教科書 第3巻 生化学・分子生物学 第19章 遺伝子、発生、進化

[議題] 幹細胞治療の有効性と安全性を確立するためにはどのような研究が必要か

[結論]

iPS細胞を用いた治療の有効性と安全性を確立するためにはどのような研究が必要かについて議論した。研究が必要な課題として細胞異常増殖と臨床研究におけるコストが挙げられた。細胞異常増殖に関して、必要な研究として癌に関わる遺伝子に注目したものや、プロモータの研究などを考えた。また、有効性・安全性の確立には多くの臨床研究が必要だと考えた。一方で、臨床研究には様々なコストがかかることが課題であり、コスト削減のための自動化の研究などが挙げられた。

2024年10月2日水曜日

新・大学生物の教科書 第3巻 生化学・分子生物学 第18章 組換え DNA とバイオテクノロジ一

[議題] 導入遺伝子の漏出を防ぐ方法はあるか。

[結論] 今回は導入遺伝子の漏出の例として、除草剤への抗体を持つ作物から雑草に抗体遺伝子が伝播しないようにするための解決策を考察した。単純な解決策として、栽培場所を制限することで手のつけえられないほどの外への伝播を防ぐことが挙げられた。また、水平伝播の仕組みから、除草剤に抗うために必要な遺伝子を複数にすることで、完全な表現が伝播する確率を下げることが挙げられた。最も容易な例として、複数の除草剤に対する遺伝子を作物に組み込むことが考えられた。これらの対策により、雑草への伝播速度が、人が雑草を摘む速度より遅くなった時、漏出を防ぐ解決策になり得る。

2024年9月24日火曜日

新・大学生物の教科書 第3巻 生化学・分子生物学 第17章 ゲノム

[議題] 民間企業などのゲノム検査結果から考察できることは何か?

[結論] ゲノム検査結果から、一般の人は文献に基づき変異から症状までのメカニズムを理解し、予防策を実行することやリスクや信頼性に対して正しい理解ができる。研究者は、ゲノム検査結果とコホート研究を組み合わせることによって、実際に病気を発症するかどうかや環境要因、エビジェネティクス要因まで分析できると考えた。

2024年9月21日土曜日

新・大学生物の教科書 第3巻 生化学・分子生物学 第16章 光合成:日光からのエネルギー

[議題] 「生物学者は植物の知識を利用して、光合成の基本的生物学を改良することができる。」とあるが具体的にはどのような方策が考えられるか

[結論]光合成経路において、太陽エネルギーを効率よく化学エネルギーに変換するためには、あらゆる色素を植物に持たせる、反応中心クロロフィルに近い場所で光を受け取る、太陽に対して常に葉が垂直に向くようにする、気孔をできる限り閉じつつ水を十分に確保する、といった方策が考えられる。

2024年7月23日火曜日

新・大学生物の教科書 第3巻 生化学・分子生物学 第15章 化学エネルギーを獲得する経路

[議題] 肥満の治療としてどのようなものが考えられるか

[結論] 食事量・運動量一定の条件で、体質として太りやすい人を痩せやすくするための治療を考えた。治療のアプローチとして、褐色脂肪組織とアセチルCoAに注目した。具体的なアプローチとして、薬で褐色脂肪細胞を活性化させたり、人工的に褐色脂肪を増加させる方法を考えた。また、行動レベルでは涼しいところに住み、一気にカロリーを接種することを避けるべきと考えた。一方、他の反応や経路も考慮しないといけないため、アセチルCoAが脂肪酸になる経路をコントロールするアプローチは難しいと考えた。

2024年7月16日火曜日

新・大学生物の教科書 第3巻 生化学・分子生物学 第14章 エネルギー、酵素、代謝

[議題] 代謝回転数に大きな幅があるのはなぜか。また、代謝回転数はどのように決まるか

[結論] 酵素ごとに場所や必要な産物の量が異なるため、代謝回転数に大きな幅があると考えられた。また、代謝回転数の主な変数として元々の活性化エネルギーの大きさ(大->遅い)とp.48の図の三種類の代謝機構が挙げられた。

2024年7月9日火曜日

新・大学生物の教科書 第2巻 分子遺伝学 第8章 細胞周期と細胞分裂

[議題] なぜ、アポトーシスは炎症反応を引き起こさないのか?

[結論] ネクローシスでは、ネクローシス細胞が破裂した際に内容物が細胞外に放出されることで炎症を引き起こす可能性がある。一方、アポトーシスでは、ブレブという膜状の突出部から分裂して、細胞断片が外部に放出されるため、内容物が周囲の細胞に影響を及ぼすことがないから炎症反応を起こさない。

2024年7月3日水曜日

新・大学生物の教科書 第1巻 細胞生物学 第7章 細胞の情報伝達と多細胞性

[議題]P.396 3. ステップが多くあることからこの過程に特異性がもたらされる。 なにに対するの特異性? この特異性によっての役割は?

2024年6月25日火曜日

新・大学生物の教科書 第1巻 細胞生物学 第6章 細胞:生命の機能単位

[議題] ユニポーター、シンポーター、アンチポーターがあるが、どうしてこの三種類が生じたのか?全部ユニポーターでは問題があるのか?

[結論] シンポーターの機能をユニポーターで代用しようとすると、同時に複数物質を運搬できずに細胞内での反応がうまく進まない問題やエネルギーの効率の問題が生じる。また、アンチポーターの機能をユニポーターで代用するのは、細胞内外での同時制御が必要になるため難しい。さらに、シンポーター・アンチポーター両方において、物質移動の比をユニポーターを用いて、安定して再現するのは難しい。以上のような問題があり、細胞やその機能が複雑になるに従って3種類のトランスポーターが生じた。

2024年6月19日水曜日

新・大学生物の教科書 第1巻 細胞生物学 第5章 細胞:生命の機能単位

[議題] 共生が起こる条件は何か p308

[結論] 原核細胞が真核細胞に進化の際、コンパートメント化が起こった。その過程では食機能が発達しておらず、様々な他生物が細胞内に入り込んだ。その寄生生物が宿主にとって絶大なメリットを持ち、互いに悪影響を及ばさない場合、共生が可能になった。食機能が発達しきった今の真核細胞では共生は起こり得ない。

2024年6月11日火曜日

新・大学生物の教科書 第2巻 分子遺伝学 第13章 遺伝子発現の制御

[議題] エピジェネティック変化を人為的に操作する際、課題となるものは何か?

[結論] リプレッサーや酵素に作用する薬剤を開発することや細胞を直接操作してDNAメチル化・デメチル化を起こすことでエピジェネティック変化を人為的に操作することが可能であると考えられ、そのためには具体的な治療法を確立することが課題となる。また、実現後には、広範な遺伝子への影響の調査や高齢な場合、一細胞だけでは効果が得られない場合の治療法がさらなる課題として考えられる。

2024年6月4日火曜日

新・大学生物の教科書 第2巻 分子遺伝学 第12章 遺伝子変異と分子医学

[議題] 遺伝病の原因にもなりうるトリプレットリピートを持つのはなぜか。また、増大したトリプレットリピートを減少させるような生物の機能および治療は存在するか?

[結論] トリプレットリピートは、種の多様性をもたらし、プロモーターのシグナルとしての役割を果たす。一方、リピートの過度な増幅は、塩基のメチル化を高頻度に増大させ、FMR1遺伝子の転写を阻害してしまう。過度に増幅したトリプレットリピートが原因の病気を治療するため、リピートを短縮し正常化する研究も行われている。

2024年5月28日火曜日

新・大学生物の教科書 第2巻 分子遺伝学 第11章 DNAからタンパク質へ:遺伝子発現

[議題] どうして真核生物は原核生物やウイルスと異なり、1つのプロモーターを複数遺伝子が共有しないのか

[結論] 1つのプロモーターに対して1つの遺伝子が対応すること(モノシストロニック)には、正確かつ複雑な遺伝子発現ができる点や発現量を調整しやすい点、転写ミスを局所化できる点といったメリットがあり、それらのメリットがデメリットよりも重要だったため。

2024年5月21日火曜日

新・大学生物の教科書 第2巻 分子遺伝学 第10章 DNAと遺伝におけるその役割

[議題]各部位の細胞が受けるダメージには紫外線を始め何があり、どれの影響が強いのか、細胞のがん化を避けるには、どのような指針の基, 実生活でどのような行動を取ればいいか. (関)

[結論] がんの全体的な原因は放射線、酸化ストレス、エピゲノムを含むゲノムが挙げられた。発症率の高い肺がんと大腸がんはそれぞれ、タール(Al, As, アスベスト, アセトアルデヒド) と農薬や加工肉、トランス脂肪酸、HCA(コゲ)などの反応性の高い化学物質が原因と考えられた。予防策として、HCAの発がん性を抑えるカタラーゼを含む大根、一部のアセトアルデヒド分解回路で消費されるビタミンB1を多く含む大豆食品の摂取が挙げられた。

2024年5月15日水曜日

新・大学生物の教科書 第2巻 分子遺伝学 第9章 遺伝、遺伝子と染色体

2024年5月9日木曜日

新・大学生物の教科書 第1巻 細胞生物学 第4章 核酸と生命の起源

[議題] 2本鎖RNAからどのように2本鎖DNAへ進化したのか、またそれはなぜか

[結論] まず、一本鎖の分子レベルで考察した時、複製能をもった分子が、環境の制約上生存に有利で、同様に二本鎖RNAよりも、二本鎖DNAのほうが分子レベルで構造上安定で、たまたま淘汰されずに生き残ったため。

2024年4月24日水曜日

新・大学生物の教科書 第1巻 細胞生物学 第3章 タンパク質、糖質、脂質

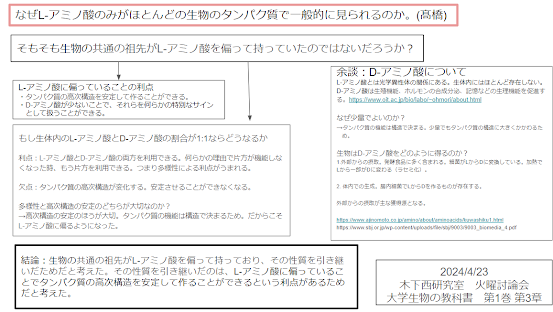

[議題] なぜL-アミノ酸のみがほとんどの生物のタンパク質で一般的にみられるのか。

[結論] 生物の共通の祖先がL-アミノ酸を偏って持っており、その性質を引き継いだためだと考えた。その性質を引き継いだのは、L-アミノ酸に偏っていることで、タンパク質の高次構造を安定して作ることができるためだと考えた。

また、D-アミノ酸についても議論および調査を行った。D-アミノ酸は生理機能に関わっていることが分かり、主に外部から摂取していることがわかった。

2024年4月18日木曜日

新・大学生物の教科書 第1巻 第2章 生命を作る低分子とその化学

[議題] 水以外の溶媒で生命が誕生することはできるのか。

[結論] 不可能。水の溶媒としての特徴や生命が生きていけない環境を考察し、そこから溶媒に必要な条件を挙げた。しかし、それらを満たす溶媒が水以外に存在しなかった。

2024年4月9日火曜日

新・大学生物の教科書 第1巻 第1章 生命を学ぶ

【議題】人類の進化系を考える。

【結論】人類の進化系としては外因を技術力で補完するという立場から現在とほとんど変わらない。または、リソースの再配分ができるという観点から繁殖のために性淘汰されるような特徴を持つようになるという2点が考えられた。

2024年1月25日木曜日

大学生物学の教科書 第5巻 第26章 生態学的群落(コミュニティ)

【議題】群落の機能を回復させる方法はあるのか

【結論】群落の機能の回復を群落における動物間のエネルギーの流れの復元と定義した。回復対象が肉食動物の場合、人的にその動物を群落に導入するなど、具体的な解決法がすぐ出た。しかし、回復対象が草食動物の場合、その動物をエネルギー源としている動物にも影響が生じているため、具体的な解決策を練るのが困難であるという結論が出た。

2024年1月19日金曜日

2024年1月10日水曜日

大学生物学の教科書 第5巻 第24章 個体群

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)